Michel Chion,![]()

Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3

Résumé

Cet article s’intéresse aux différentes conventions qui régissent le doublage et le sous-titrage des films multilingues. La coprésence de plusieurs langues au sein d’une même œuvre cinématographique prend une nouvelle dimension quand vient le moment de traduire le film pour un public étranger. L’article aborde plus particulièrement les différentes questions qui touchent la relation qui tisse entre la « langue vue », celle que l’on lit sous forme de sous-titres ou qui est présente sous forme écrite dans la diégèse du film, et la « langue entendue », qui correspond soit à la langue prononcée dans la version originale du film, soit à celle qui a été superposée dans sa version doublée. Quelles sont les conséquences possibles découlant de l’utilisation des sous-titres ou du doublage pour une traduction? Les dialogues sont-ils uniformisés à travers une seule langue? Si c’est le cas, y a-t-il des signes qui indiquent qu’il y avait deux langues différentes dans la version originale? Traduit-on les mentions écrites? Si oui, comment? À l’aide d’exemples tirés d’une pluralité de films, l’article offre un portrait global des implications de cet exercice de traduction. C’est l’idée que le langage est une question « insoluble » dans le cinéma qui ressort, soit qu’un film n’est pas un espace linguistique neutre.

For English abstract, see end of article

*****

La question « entendre une langue, en lire une autre » se pose pour le cinéma de deux manières symétriques. La première, à savoir le sous-titrage, est bien connue tandis que la seconde, autrement dit le film doublé, bien que tout aussi courante, n’est pas souvent évoquée sous cet angle.

Dans la version originale sous-titrée d’un film étranger, on se trouve devant la confrontation simultanée de deux langues, dont l’une est entendue et l’autre vue. Dans ce cas-là, le sous-titrage écrit, qui presque toujours est conçu postérieurement à l’œuvre, n’est pas censé faire partie de celle-ci, faire corps avec elle, et donc il peut être remplacé par un autre sous-titrage dans une autre traduction (cas fréquent pour les rééditions sur DVD, qui « modernisent » les vieux sous-titres) ou dans une autre langue.

Symétriquement, dans le cas de la version doublée il est fréquent que, tout en entendant la langue du doublage, nous lisions sur l’écran un nombre assez important de mots écrits — lorsque les personnages passent devant une vitrine, qu’ils lisent une lettre, se trouvent dans un lieu où sont accrochés quantité de panneaux de direction, d’interdiction ou de recommandation, se trouvent devant un tableau noir couvert d’écriture, ou bien encore regardent leur écran de téléphone portable ou d’ordinateur — qui, eux, demeurent dans la langue originale du film. Dans ce deuxième cas, c’est le son que nous entendons qui ne fait pas partie de la version originale de l’œuvre et peut être remplacé par un autre (soit un doublage « rajeuni » dans la même langue, soit dans une autre langue), tandis que le texte écrit est incorporé au film, fait corps avec lui et ne peut être modifié, sauf certaines exceptions que nous envisageons plus loin.

Dans les deux cas, se trouve illustrée une loi plus générale, qui est que le langage est une question insoluble (au sens propre, concret: non-soluble) dans le cinéma.

Cet entrechoquement de deux langues, l’une pour l’œil et l’autre pour l’oreille, n’est qu’un des aspects de la complexe question du multi-linguisme au cinéma, à laquelle je m’intéresse depuis plusieurs années. Question principalement représentée, bien sûr, par ces œuvres où, dans la version originale, on entend deux, trois, quatre langues: c’est le cas notamment de plusieurs films de Jacques Tati (il y a de l’anglais, du français et de l’allemand dans Playtime, 1968, du français, du néerlandais et de l’anglais dans Trafic, 1972) et de Federico Fellini (du latin ancien, du grec ancien et de l’italien moderne dans Satyricon, 1969, plusieurs dialectes italiens dans Amarcord, 1973, et La Voce della Luna, 1991, du français, de l’espagnol, de l’allemand, du hongrois, de l’anglais, du latin et des dialectes divers, à côté de l’italien standard dans Fellini-Casanova, 1976). Mais bien évidemment, cette confrontation de deux ou plusieurs langues se rencontre également dans beaucoup de westerns (langues indiennes et anglais), de films de guerre, de films historiques, de comédies romantiques (quand Woody Allen fait le tour des grandes cités touristiques européennes!), de récits d’espionnage, et ainsi de suite.

Dans des cas comme ceux-là, que doivent faire les sous-titres ou les doublages? Tout traduire de la même façon?

Dans mon travail, j’ai pointé la contradiction où se trouvent plongés des films qui, comme Inglourious Basterds (2009), de Quentin Tarantino, sont censés être « réalistes » parce qu’ils nous font entendre plusieurs langues (dans ce cas, l’allemand, l’anglais, l’anglo-américain, le français et l’italien, tous pratiqués brillamment par le nazi que joue Christoph Waltz) alors qu’ils écrasent les différences de ces langues par un sous-titrage égal, constant et monolingue, de sorte que le spectateur ne se pose plus la question de savoir laquelle est parlée. J’ai souligné aussi comment, dans le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ (2004), réputé être joué dans les langues d’origine (l’araméen et le latin), et n’exister que sous forme sous-titrée, la subtilité du dialogue entre Ponce Pilate et Jésus qu’on lui amène (le Romain commence par parler araméen au Christ, qui lui répond en latin — donc chacun s’adresse à l’autre en lui parlant sa langue) reste inaperçue de ses spectateurs, qui se contentent de lire les sous-titres et se moquent bien d’écouter. Je rappelle que les Évangiles dont a été tiré le récit de la Passion ne sont eux ni en araméen ni en latin, mais en grec, et qu’ainsi ils nous donnent à lire et à méditer des paroles qui n’auraient pas été prononcées dans la langue où on nous les rapporte.

Un recensement de tous les films multilingues concernés, et une taxinomie des différents cas relevés, seraient certainement d’un grand intérêt historique. Dans les limites de cet article, je voudrais seulement me pencher plus particulièrement sur le rapport langue vue/langue entendue. En rappelant que, même si nous nous habituons à considérer la forme écrite d’une langue et sa forme parlée comme les deux faces d’une même monnaie, il n’en a pas toujours été ainsi pour nous dans notre histoire individuelle, lorsque nous avons appris à lire. Je ne parle pas ici de ce sujet très connu des différences de tournure, d’ordre des mots, de vocabulaire entre l’oral et l’écrit, différences particulièrement grandes dans la pratique du français; je parle à un niveau plus fondamental. Une petite anecdote biographique devrait permettre de faire comprendre ce dont il s’agit.

Ma première rencontre consciente avec le plurilinguisme au sens strict date du milieu des années 1950; en ce temps-là, un petit garçon français vivant dans le département de l’Oise pouvait très bien avoir entendu très peu d’anglais, même en chanson (la radio ne passait que des artistes français ou chantant en français, et à la rigueur quelques voix italiennes), de sorte que lire des mots anglais sans savoir à quels sons renvoyaient ces lettres était une expérience courante. Ce fut la mienne en tout cas.

À l’époque, les trains français longue distance, qui n’étaient pas encore à très grande vitesse et mettaient plus de cinq heures pour relier Paris à Lyon, n’étaient pas climatisés et ils comportaient des fenêtres qu’on pouvait abaisser pour respirer le grand air (mais aussi, sur les quelques convois encore à vapeur, la fumée venant de la locomotive). Collé sur les vitres et rédigé en quatre langues, un avertissement, figurant sur une feuille transparente, prévenait l’imprudent :

NE PAS SE PENCHER AU DEHORS

DO NOT LEAN OUT OF THE WINDOW

NICHT HINAUSLEHNEN

E PERICOLOSO SPORGERSI

Je ne garantis pas dans quel ordre les lignes se succédaient.

La deuxième phrase était pour moi la plus énigmatique : comment ça se prononce?

« Lean », cela faisait-il une syllabe ou deux? Comme j’allais faire de l’allemand en première langue et du grec ancien en seconde, je mis longtemps à pouvoir mettre des sons sur ces lettres; c’est plus tard que je réalisai vraiment qu’aucune des quatre langues n’employait la même formule.

Si j’avais eu une vague idée d’une de ces trois langues, je me serais aperçu en effet que « window » n’apparaissait que dans le texte anglais, que l’allemand remportait la palme de la concision (un verbe spécial pour l’acte de se pencher au dehors!) tandis que l’italien était sympathiquement déclamatoire: « c’est dangereux de se pencher. » Mais il fallait d’abord identifier ces langues.

L’enjeu était ici pour moi, non seulement celui du sens (j’inclinais à croire, enfant, que les quatre lignes disaient la même chose), mais aussi celui de la correspondance écriture/son. Je cherchais moins à comprendre les mots qu’à, d’abord, savoir comment ils se prononçaient. « Lean », « out », et bien sûr « window », étaient une énigme pour mes yeux.

Or, en me posant cette question, il me semble aujourd’hui que je revivais différemment une expérience que tout le monde a connue, en apprenant à lire, avant de l’oublier : je veux parler de ce bilinguisme primitif qui passe à l’intérieur de chaque langue par la différence fondamentale que celle-ci présente entre sa forme écrite et sa forme parlée — ce gouffre entre l’audition et la lecture qui ne se borne pas à des différences de tournure, d’accent, qui vont plus loin.

Il nous a fallu par exemple, petits francophones, accepter que le son « o » puisse s’écrire de dix façons différentes (« aut », « ault », « aux », « eau », « o », « au », etc.), tandis que la même lettre s se « prononce », comme on dit, différemment dans « oser » et « silence », tout en ne se prononçant pas quand elle indique un pluriel. Mais aussi, il nous a fallu assumer ce paradoxe qu’est l’alphabet, un jeu de construction parfaitement illogique puisqu’il construit des mots qui ne correspondent en rien à la valeur des lettres prises isolément. Que dirait-on si l’on faisait la même chose avec les chiffres?

C’est de cette expérience ancienne et oubliée créée par le « ne pas savoir encore lire » alors qu’on sait déjà parler, expérience que connaissent encore beaucoup d’adultes (un film de Martin Ritt avec Robert de Niro et Jane Fonda, Stanley et Iris, 1989, l’aborde avec finesse, mettant en scène un illettré adulte qui en a honte), que découle le mystère que revêtent à nos yeux, beaucoup plus consciemment, les écritures que nous ne savons pas mettre en sons (pour ma part : l’arabe, l’hébreu, le japonais, l’arménien, et bien d’autres encore) par rapport à celles sur lesquelles nous pensons pouvoir en mettre, même si ce ne sont pas les bons : en l’occurrence, les langues écrites avec le même alphabet occidental. C’est le cas du polonais, où l’enchaînement de plusieurs consonnes laisse perplexes beaucoup de Français, mais aussi celui du français pour des yeux non habitués, quand ils voient un mot comme « temps » comporter quatre consonnes et une voyelle! La lecture des langues alphabétiques étrangères est donc très souvent, nous le savons, un malentendu, ou plutôt un mal-lu : les lettres vues nous font articuler mentalement des sons qui ne sont pas les bons.

Néanmoins, même si la vision des phrases écrites dans une langue étrangère employant l’alphabet occidental (par exemple, le finnois, avec ses « aa » répétés) ne permet pas d’accéder au sens sans les avoir apprises, elles créent en nous, spontanément, des sonorités. Ce qui n’est pas le cas des langues en caractères chinois, ou en alphabet arabe.

Or, le cinéma est une forme dramatique qui plus que toute autre permet de mélanger les langues, d’une part, et d’autre part de confronter, d’une même langue, sa forme écrite et sa forme parlée; et enfin, qui par le procédé du sous-titrage pour les films en langue étrangère, nous propose d’entendre une langue en en lisant une autre.

L’expérience que représente en tout cas un film totalement sous-titré est de nous épargner l’effort d’écouter la langue, et les changements de langue qui se produisent dans l’action sont, nous l’avons vu, le plus souvent méconnus par les spectateurs. Ils ne le seraient pas si le sous-titrage proposait un code typographique permettant de différencier les langues multiples qu’il traduit en une seule, la nôtre. Par exemple, l’araméen que commence par parler Pilate dans la Passion du Christ serait traduit en français avec une certaine police de caractère, et le latin qu’il utilise par la suite, revenant à sa propre langue, avec une autre. Dans l’édition DVD que je possède, il n’y a aucun code de ce genre, et je trouve cela dommage. Il est vrai que changer de police dans les sous-titres, en dehors de quelques cas bien connus (passage du romain à l’italique pour signifier qu’une voix est hors-champ), est généralement évité, car on veut que le spectateur oublie qu’il lit des sous-titres et qu’il ait l’impression de comprendre directement l’anglais, l’italien, le japonais, etc. du film original. Oui, mais du coup, il en oublie également d’entendre la langue.

Ici, comme je l’ai dit plus haut, je voudrais m’attarder sur une question qui peut sembler anecdotique, mais qui m’intéresse énormément dans la façon dont elle représente notre division œil/oreille: celle de la contradiction fréquente entre la langue que nous lisons dans l’écran, sous la forme d’enseignes, d’articles de journaux, de lettres, d’étiquettes, de publicités, et celle que nous entendons. Et là, je ne parle pas seulement des versions doublées, mais aussi des versions dites originales.

Prenons le film américain de Lewis Milestone, All quiet on the western front, adapté du roman pacifiste de l’écrivain allemand Erich Maria Remarque Im Westen nichts neues, qui venait de sortir et connaissait un succès mondial. L’œuvre date de 1930, c’est-à-dire des débuts du parlant, période où il y eut quelques films européens multilingues — notamment en français et allemand : Kameradschaft (1931) de Pabst; Allo Berlin ici Paris (1932) de Duvivier (comme, quelques années plus tard également, La grande illusion [1937] de Renoir). L’action du film de Milestone se passe en Allemagne, au début de la Première Guerre mondiale, quand de jeunes gens sont mobilisés. Dans la version originale, nous entendons les jeunes acteurs, principalement américains, parler anglais, mais dans le décor nous lisons des enseignes ou des inscriptions en allemand comme « Uhrmacher » (horloger), ou « Strassenbahn » (tramway). Je ne compte pas le sous-titrage français que l’on peut y ajouter. Cette contradiction de langue est très fréquente et assez facilement admise — accepterait-on de lire « horloger » ou « tramway »? Bien plus, dans une des premières scènes du même film, un professeur patriote prêche la guerre à des élèves, avec dans son dos un tableau noir contenant des inscriptions en latin et en grec ancien (deux langues « mortes » qui ont longtemps fait partie de l’enseignement classique). Plus tard, on voit que les inscriptions latines ont été barrées et remplacées par l’exclamation écrite « Nach Paris » (« à Paris »). Plus tard encore, elles sont effacées et brouillées, marquant la défaite de la culture et plus généralement de l’écrit.

Encore récemment, Le pianiste (2002) de Roman Polanski, film à vocation grand public réalisé par un Polonais d’après un récit vécu, et dont l’action commence à Varsovie en 1939, fait, dans la version originale parler les Polonais en anglais, et les Allemands en allemand; bien entendu, les inscriptions que Polanski nous fait apercevoir sont en polonais (parfois en polonais et en allemand).

Il a été reproché très récemment au dernier film de Spielberg, War Horse (2011) de recourir à la convention datée de faire parler des Allemands en langue anglaise. Mais c’est une simple convention parmi beaucoup d’autres, qui ne me gêne pas; le sous-titrage en est une non moins artificielle, puisque si je vais dans un pays étranger, les gens avec qui je parle ne sont pas plus sous-titrés qu’ils ne sont doublés.

Le méli-mélo des langues est encore plus prononcé dans The Great Dictator, réalisé par Chaplin en 1940: on sait que cette satire adopte la convention de situer l’action dans la nation imaginaire de « Tomania » (comprendre la Germania, l’Allemagne) dont le dictateur Hynkel envahit l’« Osterlich », comprendre l’Autriche. Chaplin fait parler les tomainiens en anglais, mais leur dictateur Hynkel prononce des discours enflammés dans une autre langue bouffonne et composite, où se trouvent des relents de yiddish. Il est le seul à parler cette langue, et nos yeux lisent dans le décor des enseignes multilingues. Celle du Barbier juif, également joué par Chaplin, indique le terme anglais « Barber », et « Haru Tondador », qui veut dire clairement tondeur de cheveux.

Un problème spécifique est posé dans les films par les plans uniquement constitués d’un texte lu par les personnages: affiche, lettre, etc. Aujourd’hui, ils sont les mêmes dans toutes les versions, mais cela n’a pas toujours été le cas : jusqu’aux années 1950 environ, si l’on allait voir en France un film américain doublé en français, les plans dans lesquels le spectateur lit le contenu d’une lettre ou d’un télégramme étaient tournés en plusieurs langues. Il s’agissait de plans en inserts, contenant exclusivement du texte. Ainsi, dans une partie des images, au moins, le spectateur lisait la même langue que celle qu’il entendait.

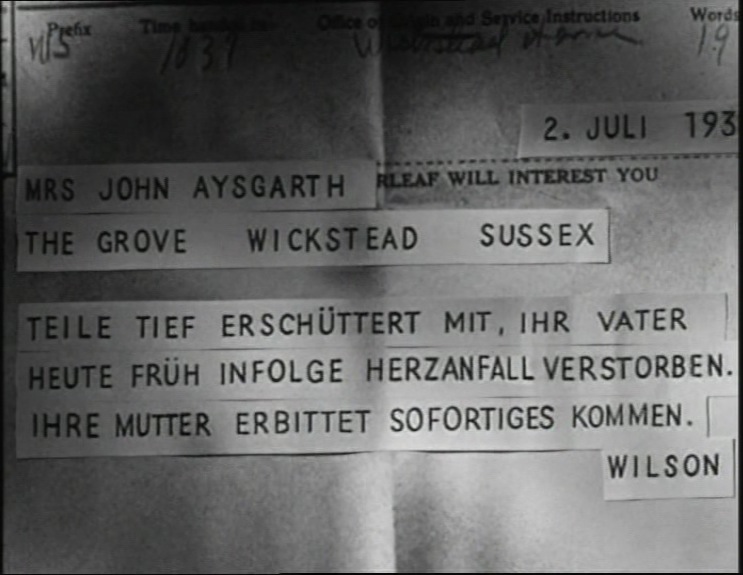

Dans une version doublée en allemand de Suspicion (1941) d’Alfred Hitchcock, achetée sur DVD à Weimar, lorsque l’Américaine jouée par Joan Fontaine reçoit un télégramme, il est rédigé… en allemand, et on lit (fig. 1) :

Ihr Vater heute früh infolge Herzanfall verstorben.

à savoir:

Votre père décédé à la suite d’une crise cardiaque.

Figure 1 : Suspicion (Hitchcock, 1941)

Dans la version originale de To be or not to be (1942) d’Ernst Lubitsch (sorti en France sous le curieux titre de… Jeux dangereux, peut-être parce que le film ne fut montré en France qu’en 1951, après l’immense succès d’un film de René Clément sur des enfants dans la guerre nommé Jeux interdits), les personnages polonais parlent en anglais, comme chez Polanski, mais les enseignes des magasins sont en polonais.

Dans la version française, ils parlent bien sûr en français, mais le plan, rédigé initialement en anglais, d’une affiche de la Gestapo a été remplacé pour la version française (fig. 2) par la même affiche en français, probablement tournée aux USA. Avec une petite faute, comme « membre » écrit « menbre », mais le spectateur avait à peine le temps de lire le texte!

Il faut ajouter, à ce propos, que jusque vers la fin des années 1970, c’est-à-dire avant l’apparition de la vidéo-cassette puis du Laserdisc et du DVD, un film, par définition, qu’il passe dans une salle de cinéma ou à la télévision, était regardé en continu et donc sans possibilité de repérer ces fautes, avec pour le spectateur un temps limité de lecture, qui lui permettait juste d’effleurer du regard le texte qu’il voyait ou entrevoyait dans l’image. Tout enseignant de cinéma se doit, à mon avis, de rappeler cela à des étudiants qui analysent des films d’avant 1980 à partir de copies qu’ils ont revisionnées à l’infini, dont ils peuvent geler les images et tirer des photogrammes, et qui parfois font sur ce film des observations voire des critiques qui n’ont pas de sens si on resitue ces films dans leurs conditions normales de réception.

Figure 2 : To Be or Not to Be (Lubitsch, 1942)

Ajoutons que le public des versions doublées, dans les années 1950 (enfant, j’en ai vu un certain nombre), n’était pas si naïf qu’il ne reconnût pas ces lettres et ces affiches rédigées dans sa langue pour des conventions pratiques, pour une sorte d’égard que le film avait envers les langues du pays d’exportation. À vrai dire, elles accusaient en même temps un effet d’étrangeté déjà présent dans la version originale : celui d’une lettre que l’on sent tenue par les mains d’un personnage (bien souvent par une doublure), et qui est mise bien en évidence devant nos yeux par l’intermédiaire de la caméra, comme si le personnage, pendant quelques secondes, s’effaçait devant l’écrit.

Le terme « convention », que je viens d’employer à deux reprises, est un mot souvent lu ou entendu de nos jours comme péjoratif, synonyme de « cliché » ou de « stéréotype ». Au contraire, il est fort heureux qu’il existe des conventions, cela permet notamment la circulation internationale des œuvres. Ainsi, faire parler des Polonais en anglais n’est pas un cliché, mais une convention : les francophones qui vont au théâtre ne refusent pas, que je sache, de voir Hamlet joué dans leur langue et s’ils le voient en anglais, ils ne critiquent pas Shakespeare pour ne pas avoir fait parler le Prince de Danemark… en danois, ou Romeo en italien.

De tels inserts conventionnels, qui se promènent dans des copies anciennes de différents films, sont évidemment de moins en moins pratiqués, notamment dans les films où l’on voit des écrans d’ordinateurs. Et la convention nouvelle, adoptée depuis quarante ans environ dans les versions doublées, qui s’est substituée à celle-ci, est de faire lire le texte par la voix d’un des personnages, en même temps qu’on le lit. Ainsi, dans Il était une fois en Amérique (Sergio Leone, 1984), lorsque Noodles, joué par Robert de Niro, trouve dans une consigne une liasse de billet de cent dollars, entourée d’un anneau de papier sur lequel il est écrit « advance payment for your next job » (fig. 3), la voix intérieure de l’acteur qui le double en français dit en même temps « une avance pour ton prochain contrat ». Évidemment, un des aspects du film est ainsi perdu: l’éloquence muette du message non-prononcé.

Figure 3 : Once Upon a Time in the West (Leone, 1984)

L’écrit, depuis que le cinéma est sonore, est comme un appel à être prononcé. L’inscription « Eat me » qu’Alice chez Lewis Carroll lit sur un gâteau est un appel à être mangé; dans un film sonore, défini par la possibilité de faire entendre le texte, elle est un appel à la voix qui en nous prononce intérieurement les mots que nous lisons. Ainsi, ce gros titre du journal que porte un passant, à la fin de L’Éclipse (L’Eclisse, 1962) d’Antonioni, et qui à ma connaissance n’est jamais remplacé dans aucune copie par un insert, ni lu par une voix: « La pace e debole » (« la paix est fragile »). Ou plus récemment, le quotidien qu’achète Bill Harford (Tom Cruise), dans Eyes Wide Shut (1999) de Kubrick, et qui porte en grand sur la une: « Lucky to be alive », en d’autres termes — ce message s’adressant au personnage principal — : « tu as de la veine d’être en vie, mon gars ».

Récemment, un journaliste d’une radio française qui voulait m’en remontrer sur le sujet de la voix au cinéma m’interrogeait sur ce que je pensais de la voix féminine prêtée dans Alien (1979) de Ridley Scott, à l’ordinateur de bord que les personnages surnomment « Mother ». Il voulait y voir un contraste avec la voix masculine de l’ordinateur Hal dans le 2001 de Kubrick, et fut très vexé quand je rectifiai son erreur: dans Alien, on n’entend pas la voix de l’ordinateur de bord, on lit ce qu’ « elle » a à dire sur un écran. Cette voix féminine n’appartenait qu’à la version doublée en français.

Ainsi, dans la version originale d’Alien, quand nous lisons:

unable to compute, available data insufficient.

… nous n’entendons rien, sinon la voix qui en nous se met à fonctionner mentalement pour articuler muettement et lire ces mots qui condamnent.

Dans la version française, en revanche, les images sont les mêmes, mais nous entendons, dit par une sorte de voix de robot féminin:

Opération impossible, données insuffisantes.

Ce qui selon moi casse l’effet.

Il n’est pas interdit cependant d’aimer une version française d’un film, et de lui trouver plus de charme qu’à l’original, parfois parce que c’est la forme où l’on a découvert et aimé ce film, mais il faut au moins, si on a la prétention de parler des films, le savoir!

Depuis Alien, les plans d’écrans d’ordinateur ont vertigineusement augmenté dans les films venus des USA, et le plus souvent, la version française s’en tire par une voix d’un personnage en train d’écrire, ou de lire, qui répète en français ce que nous lisons en anglais. De You’ve got Mail (1998), de Nora Ephron, à The Social Network (2010) de David Fincher, il y a des quantités de dialogues par courriel, ainsi prononcés.

Tout le monde connaît la convention de « traduction impersonnelle simultanée » qui règne encore dans pas mal de pays de l’ex-Bloc de l’Est, comme la Pologne et la Russie, et qui fait redire les dialogues par un traducteur à l’intonation neutre, qui ne joue pas la voix des personnages, se superpose à elle, et se trouve disponible pour traduire les textes apparaissant dans l’image. Cette convention, quand j’en montre des exemples à mes étudiants français, leur apparaît parfois bouffonne et surréaliste, mais en quoi l’est-elle plus qu’un doublage ou un sous-titrage?

Jusqu’ici nous n’avons parlé que de la confrontation entre langues alphabétiques.

Comment s’en tire-t-on avec les films antiques ou exotiques?

Très habilement, dans Full Metal Jacket (1987), film réalisé dans l’esprit d’une démythification de la guerre en pays étranger, Kubrick nous donne une première image du Vietnam où débarquent les Marines en utilisant l’écriture pour casser le mythe orientaliste: nous ne voyons ni une mystérieuse forêt, ni une ville exotique aux hiéroglyphes mystérieux, mais une place poussiéreuse sur laquelle figurent de vilaines publicités rédigées en caractères occidentaux (fig. 4). Et pour cause, puisque le vietnamien s’écrit depuis longtemps ainsi. On ne peut plus rapidement traduire le sentiment d’une déception et d’une médiocrité quotidienne.

Figure 4 : Full Metal Jacket (Kubrick, 1986)

À l’opposé, dans son film plein de clichés touristiques Lost in translation (2003), Sofia Coppola, persiste à montrer un Tokyo énigmatique et exotique où deux Américains, sortis de leurs hôtels quatre étoiles, sont censés pouvoir à peine se repérer… Pour ce, la réalisatrice évite de montrer trop ce qui saute aux yeux d’un Occidental quand il y débarque: les inscriptions en langue alphabétique occidentale, marques ou enseignes, sont partout!

Allant de me rendre au Japon récemment, je ne savais pas que les enfants japonais apprennent très tôt à lire l’alphabet occidental dit « romanji » et donc je fus surpris que la marque Sony, jusque dans des coins reculés du pays s’écrive de la même façon, en quatre lettres capitales S-O-N-Y que dans mon pays. D’un côté j’étais déçu, je n’avais pas ce sentiment d’étrangeté que crée l’omniprésence d’une écriture totalement différente. D’un autre côté, j’avais beaucoup moins de risque de me perdre dans la rue, une marque bien lisible me servant toujours de repère facile pour retrouver mon chemin.

Le logo Sony en fait est une pure image, comme Mac Donald sur tous les coins de la planète. J’envie aussi les Japonais de ne pas avoir leur langue à eux polluée par tant de logos, qui parfois s’approprient le langage courant.

Comme fatalement, j’en suis venu à parler de l’univers des marques et de la publicité. Il me semble en effet que la question de l’écriture dans son rapport avec la prononciation, et de sa « privatisation » par les logos et le capitalisme, privatisation dont Naomi Klein a si bien esquissé la théorie dans son fameux essai No logo, et dont la comédie de James Huth avec Jean Dujardin, Brice de Nice (2004), est l’amusante métaphore, est devenue capitale. Capitale — comme « capitalisme ». Il me semble en effet que le capitalisme marchand croise ses effets avec ceux d’Internet et des nouveaux médias pour instaurer un rapport imprévisible, chaotique, mouvant entre la lecture et l’écriture, le son prononcé et le mot — ou le logo — lu. Est-ce un mal? Est-ce un bien? Je ne sais pas. Je crois en tout cas que les enfants d’aujourd’hui ont bien des questions nouvelles à se poser, autres que celle de savoir comment se prononce « Do not lean out of the window ».

*****

Notice biographique

Né en 1947 à Creil (Oise, France), Michel Chion est compositeur de musique concrète, écrivain, enseignant, chercheur et réalisateur de vidéos. Il a publié une trentaine d’ouvrages et environ deux mille articles sur le cinéma, le son, la musique (dans des revues, dictionnaires, encyclopédies, etc…). Le plus traduit de ses ouvrages est L’audio-vision, son et image au cinéma. Il est le créateur de la discipline nommée « acoulogie » (voir son ouvrage Le Son, traité d’acoulogie). Une liste exhaustive de ses publications est disponible sur son site Internet. <http://michelchion.com>

*****

Mots-clés

Plurilinguisme, cinéma, doublage, sous-titres, langue écrite, langue lue.

*****

Abstract

This article examines the various conventions that govern dubbing and subtitling multilingual films. The presence of several tongues within a single movie has new implications when the film is translated for a foreign audience. The article addresses specifically the issues that affect the relationship between the “idiom seen”, the one that is read in the form of subtitles or that is present in written form within the film’s diegesis, and the “idiom heard”, which corresponds either to the language pronounced in the original film, or the one that has been superimposed in its dubbed version. What are the possible consequences arising from the use of subtitles or dubbing for translation? Are the dialogues standardized through a single tongue? If it is the case, are there signs that indicate that there were two different idioms in the original version? Are the written words translated? If so, how? Using examples from a plurality of films, the article provides an overview of the implications of this translation exercise. It puts forward the idea that language in cinema is an “insoluble” question: a film is not a neutral linguistic space.